業務妨害

目次

業務妨害とは企業のビジネスを違法に妨げる行為

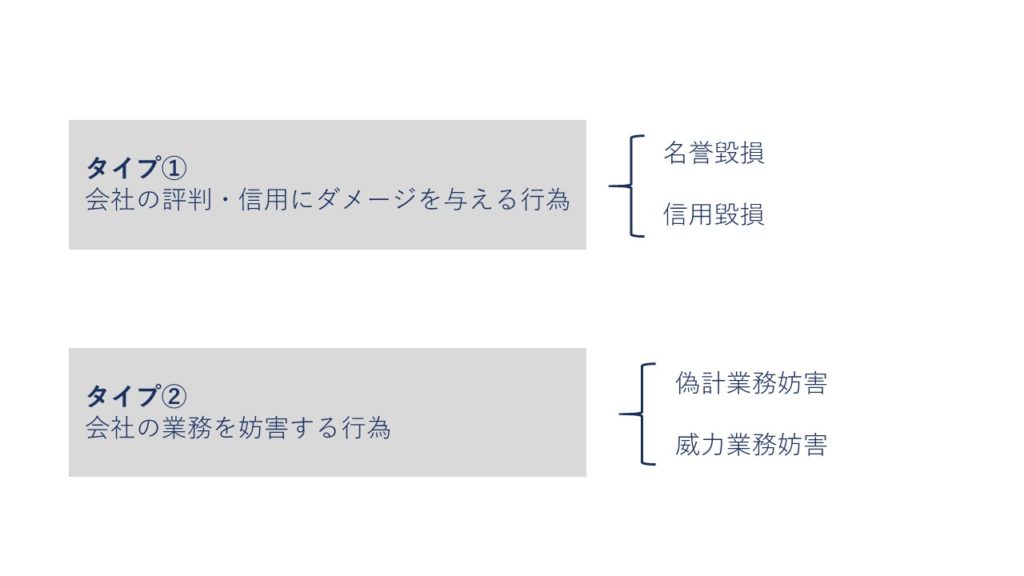

SNSやインターネット上の掲示板への書込みで会社に不利益を与える行為は大きく2つのタイプに分けることができます。

①「あの会社の商品には賞味期限切れの材料が使われている」など、会社の評判や信用を害するタイプ

②「あの会社が経営する店舗に爆弾を仕掛ける」など、会社の業務を妨害するタイプ

上のどちらのタイプも一定の要件を満たす場合には民法上の不法行為として犯人に対して損害賠償を求めることができます。また、刑法で定められた犯罪の要件に該当する場合には犯罪として刑事処分を求めることも可能です。もっとも、①と②では成立する犯罪の種類が異なります。①のタイプは会社の名誉や信用を侵害する行為として名誉毀損罪(刑法230条)や信用毀損罪(刑法233条)の成立が問題となります。これに対して、②のタイプは業務妨害罪と呼ばれる犯罪が成立する可能性のある行為です。

本ページでは、会社のビジネスを阻害する行為のうち上記②の業務妨害に該当する行為について弁護士が解説します。なお、名誉毀損罪と信用毀損罪については別のページで詳しく解説していますので、そちらもあわせてご確認ください。

業務妨害には2つの類型がある―「偽計」と「威力」

まず、刑法上、業務妨害罪と呼ばれる犯罪には2つの類型があることを押さえておきましょう。1つは偽計業務妨害罪(刑法233条)、もう1つは威力業務妨害罪(刑法234条)です。先ほど挙げた、会社のビジネスに不利益を与える行為の2つのタイプとあわせると次の図のように整理できます。

偽計業務妨害も威力業務妨害も会社や企業などの業務を妨害する行為という点では変わりがありません。異なるのは、妨害のために用いる手段です。偽計業務妨害罪は「偽計」と呼ばれる手段を使う場合に成立し、威力業務妨害罪は「威力」と呼ばれる手段を使う場合に成立します。「偽計」、「威力」と言ってもピンと来ない方もいると思いますので、次の項目でそれぞれの成立要件について詳しく見ていきましょう。

偽計業務妨害罪―人を惑わせる方法で業務を妨害する場合

まず、偽計業務妨害罪についてどういう場合に犯罪が成立するか説明します。刑法の条文には次のように書かれています。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条文を見るとわかるように、実は偽計業務妨害罪は信用毀損罪と同じ条文の中に規定されています。「虚偽の風説の流布」または「偽計」により人の信用を毀損した場合は信用毀損罪となり、同じく「虚偽の風説の流布」または「偽計」により人の業務を妨害した場合は偽計業務妨害罪となります。整理すると次のような関係です。

| 「虚偽の風説の流布」または「偽計」+「信用の毀損」=信用毀損罪 「虚偽の風説の流布」または「偽計」+「業務の妨害」=偽計業務妨害罪 |

偽計業務妨害罪の成立要件は次のように整理できます。この3つの要件を全てクリアすると犯罪の成立が認められます。

| ①虚偽の風説を流布するか、または偽計を用いたこと ②人の業務を妨害したこと ③犯罪を行う故意があること |

このうち③の故意については刑法233条には書かれていませんが、過失でも犯罪となると書かれていない限り、故意がないと犯罪は成立しません。故意とは自分の行う犯罪行為について認識しながらあえて行うという意味です。簡単に言うと、「意図的に」または「わざと」という意味と考えていただいてよいでしょう。

①のうち、「虚偽の風説の流布」とは「嘘の噂を流すこと」を意味します。重要なのは噂の中身が虚偽であることが必要だということです。したがって、本当の情報を流した場合は「虚偽の風説」とは言えません。また、「流布」とは「特定の少数の人たちの範囲を超えて情報を流すこと」を意味します。たとえば、家族内だけで完結する噂話などは「流布」とは言えないと評価される場合が多いでしょう。

①のうち、「偽計」とは簡単に言うと「人を惑わせる方法」を意味します。たとえば偽の情報を流すような場合がこれに該当しますが、いわゆるデマでなくても、たとえば無言電話を会社に繰り返す行為のように人を困惑させる行為も「偽計」に含まれると考えられています。この「偽計」というのはかなり広い概念ですので、イメージしやすいように裁判例で「偽計」と認められたケースをいくつか列挙しておきます。

| ①たび重なる無言電話をかけたケース 昭和48年8月7日・東京高裁判決 ②他人を装って偽の商品注文を行ったケース 昭和39年10月5日・大阪高裁判決 ③陳列されている商品(寝具)に縫い針を差し込んだケース 昭和63年7月21日・大阪地裁判決 ④インターネット上の掲示板に殺人予告を書き込んだケース 平成21年3月12日・東京高裁判決 |

なお、「虚偽の風説の流布」と「偽計」の両方に該当しうるケースもあります。たとえば、ある会社の商品の販売を妨害するため新聞に架空の会社名義でその会社の販売している商品と同様の商品を更に安い価格で売る旨の虚偽広告を出したケースについて、「虚偽の風説の流布」によって業務を妨害したとして業務妨害罪の成立を認めた裁判例(昭和30年2月28日・広島高裁松江支部判決)がありますが、これなどは「偽計」として認定することも可能なケースといえるでしょう。「虚偽の風説の流布」であっても「偽計」であっても成立する犯罪は同じであり、科される刑の重さにも変わりはありません。

そして、②の「業務の妨害」の要件ですが、これは人が行う反復継続的な事務を妨害する行為を意味します。ここでいう「人」には個人事業主などのいわゆる人間は当然含みますが、会社や団体などの法人も含まれます。「虚偽の風説の流布」や「偽計」によってこのような他人の事務を妨害した場合、偽計業務妨害罪が成立することになります。

威力業務妨害罪―人を威圧する方法で業務を妨害する場合

次に、威力業務妨害罪の成立要件について見てみましょう。刑法の条文は次のように定めています。

刑法第234条(威力業務妨害)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

「前条の例による」と書かれていますが、先程見たように234条の前の条文である233条は信用毀損罪と偽計業務妨害罪について定めた規定です。したがって、威力業務妨害罪が成立する場合、偽計業務妨害罪と同じ重さの刑(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されることになります。

威力業務妨害罪の成立要件は次のように整理することができます。

| ①威力を用いたこと ②人の業務を妨害したこと ③犯罪を行う故意があること |

②と③の要件は基本的に偽計業務妨害罪の要件と同じです。①の要件である「威力」について、最高裁は「犯人の威勢、人数及び四囲の状勢よりみて、被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力と解するを相当とするものであり、且つ右勢力は客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足るもの」を指すと述べています。わかりにくいので簡単に言うと、「本来する必要のないことをさせたり、本来すべきことをさせない程度の圧力を加えること」を意味します。実際にその圧力によって自由な行動ができなくなったことまでは必要ではありません。あくまでも、「一般的に見てそのくらいの強さの圧力だ」といえれば十分です。

| 昭和28年1月30日・最高裁第二小法廷判決 工場長らとの交渉を求めて労働者の集団が押し掛けて部屋に入室したケースについて、最終的に工場長らが一団を部屋に迎え入れて交渉に応じた場合であっても「威力」がなかったとは言えないと判断した事案。 |

「威力」もイメージしにくい概念なので裁判で威力業務妨害罪の成立が認められたケースをいくつか紹介しておきましょう。

| ①操業中の工場のモーターのスイッチを切って機械を停止させたケース 昭和26年10月22日・大阪高裁判決 ②インターネット上の掲示板に放火等の犯罪予告を行ったケース 平成20年5月19日・東京高裁判決 ③中学校を爆破する旨のファックスを町役場に送ったケース 平成28年5月12日・和歌山地裁田辺支部判決 ④アイドルグループの握手会で発煙筒を使用したケース 平成29年10月2日・千葉地裁判決 |

このように威力業務妨害罪は現実世界において何らかの実力行使を行って業務を妨害するケースだけでなく、インターネットなどの通信機器を使って犯罪予告を行うなどして業務を妨害する場合にも成立します。近年ではインターネットを使った業務妨害の事案が増えているといえるでしょう。

業務妨害に対しては損害賠償請求が可能

偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪に該当するような行為に対しては刑事上の責任追及だけでなく、民事上の責任として損害賠償や慰謝料の請求も可能です。会社・企業を含め人の業務やビジネスは法律上保護された利益にあたるため、これを違法に侵害する業務妨害は民法の不法行為(民法709条)の要件に該当するケースがほとんどです。

| 民法第709条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |

不法行為は以下の3つの要件を全てクリアすると成立します。

| ①法律上保護される利益を侵害したこと ②故意または過失があること ③それにより損害が発生したこと |

一般的に、刑法の偽計業務妨害罪または威力業務妨害罪が成立するケースであれば①、②、③の要件を全て満たす場合が多いでしょう。注意点としては、刑法上の業務妨害罪が成立するためには損害(実害)が発生したことは特に要件とはされていないのに対し、民法上の不法行為は損害発生が要件となっている点です。これは違法な行為によって発生した損害を回復させるということが民法の不法行為の目的だからです。したがって、業務妨害の加害者に損害賠償請求を行う場合には業務妨害によってどのような損害が発生したかということを考えておく必要があります。

もっとも、業務妨害による損害の額が具体的に特定できないからといってすぐに損害賠償請求を諦める必要はありません。その場合でも加害者に対して慰謝料請求を行える可能性があるためです。民法上、慰謝料請求については次のように定められています。

| 民法第710条(財産以外の損害の賠償) 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 |

上の条文で出てくる「財産以外の損害」というのが精神的苦痛などに対する慰謝料のことです。業務妨害は会社・企業のビジネスを行う自由を侵害するものと評価できますから上の条文に基づいて慰謝料請求を行うことは認められるケースが多いでしょう。慰謝料請求は行為の悪質性や被害者が受けた迷惑の程度、被害感情等によって裁判所が算定してくれるため、実損額が具体的に特定できない場合でも加害者に対して支払を求めることが可能です。

業務妨害への対応における3つのポイント

では、実際に企業や会社が不当な業務妨害を受けた場合はどのように対応すべきでしょうか。これには大きく分けて、加害者への対応と顧客・取引先への対応がありますが、そのポイントは次の3つです。

| ①証拠をきちんと収集・整理する ②告訴状の提出などにより警察に積極的に動いてもらう ③顧客や取引先にきちんと説明して不安感を和らげる |

まず、加害者への対応としては民法に基づく損害賠償(慰謝料)請求が挙げられます。加害者が特定できている場合は妨害行為の中止を求めるとともに、すでに行われた妨害行為により生じた損害ないし慰謝料の支払を求める請求書を送ります。これは内容証明郵便で行うのが一般的です。その上で妨害行為の中止や損害賠償がなされない場合は加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起します。裁判では違法な業務妨害が行われたことや、それによって自社がどのような被害を受けたかを証拠に基づいて裁判官に説明する必要があるため、証拠をきちんと収集・整理しておくことがポイントです。たとえば、次のような点に注意して可能な限り証拠を準備しておきます。

●業務妨害が電話や相対で行われた場合は録音や録画を残しておく

●インターネット上の書込みの場合は問題の書込みのスクリーンショットを残しておく

●自社が受けた被害について業務日誌、日報、メモのような書面の形で記録しておく

●経営者が精神的な苦痛を受けて不眠、不安感、食欲不振、鬱症状などの症状が出た場合、病院を受診して診断書を書いてもらう

もっとも、インターネット上の匿名の書込みなどにより業務妨害が行われるケースでは、その書込みのみからは加害者の氏名や住所などがわかりません。この場合、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報の開示請求を行うなどして加害者を特定することが可能な場合もありますが、特に小規模な企業や個人事業主にとっては時間や労力がかかり、弁護士に依頼する場合は費用面でも大きな負担となります。

そこで上手く活用したいのが警察による捜査です。先程説明したとおり業務妨害罪は刑法上の要件を満たせば立派な犯罪行為ですから、警察に捜査を求めることが可能です。そして、捜査権限のある警察による捜査で匿名の書込みを行った加害者を特定することが可能なケースもあります。

ただ、警察も捜査に割ける人員に限りがあるため、持ち込まれた全ての事件について平等に捜査を行ってくれるわけではありません。警察に積極的に動いてもらうためのコツを押さえて対応することが必要です。たとえば、次のような点に気を付けておくことで警察が積極的な捜査をしてくれる可能性が高まります。

●収集・整理した証拠を持参して警察に提供する

●被害事実について正確に把握してもらえるように事前に時系列に沿って出来事を整理しておく

●法律上の要式を満たす適法な告訴状を作成・提出する

偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪は告訴がなくても刑事処罰は可能です。この点で告訴がなければ刑事処罰の対象にならない名誉毀損罪とは異なります。告訴が必要な犯罪を親告罪、告訴不要の犯罪を非親告罪と呼びますが、業務妨害罪は非親告罪です。

しかし、非親告罪であっても告訴状を提出することに意味がないわけではありません。告訴状とは単なる被害届とは異なり、「被害者が犯罪により被害を受けたことを申告し、その処罰を求める正式な意思表示」です。法律の要件を満たす適式な告訴状が提出されることで警察の捜査に対する「本気度」が上がることが期待できます。

告訴状には、加害者が誰かを特定して書く必要はありません。したがって、インターネット上の書込みなど匿名の業務妨害についても告訴を行うことが可能です。一方、告訴状には、具体的にどのような行為が何の犯罪にあたるのかということを明確に記載する必要があります。本ページで説明した内容をふまえて自社が受けた業務妨害について偽計業務妨害罪または威力業務妨害罪にあたることを説明することは不可能ではありませんが、やはり難しい面があります。そこで、告訴状の作成については弁護士などの法律専門家に依頼するか、または少なくとも作成の方法につき相談してアドバイスを受けるべきでしょう。

なお、告訴状の作成については弁護士以外に行政書士と司法書士にも依頼が可能です。警察署に提出する告訴状であれば行政書士、検察庁に提出する告訴状であれば司法書士が作成できます(一般的には告訴状は警察署に提出するので行政書士のほうを利用するケースが多いでしょう)。もっとも、行政書士も司法書士も告訴状という書類の作成自体はできても、刑事事件の手続そのものには必ずしも習熟しているとは限りません。これに対して弁護士であれば刑事弁護事件や被害者支援事件などで刑事手続を経験・理解していますから、一般的には弁護士への依頼をお勧めします。

このように民事・刑事の両面から加害者への法的対応を進めるとともに、業務妨害により顧客や取引先に生じた影響をできるだけ払拭することも大切です。特に偽計業務妨害のケースでは自社の商品やサービスに対して顧客や取引先に不安感が生じていることがあるため、自社サイト上への告知や説明文書の送付などにより適切に情報提供と説明を行って、その不安感を和らげることがビジネス上非常に大切です。

業務妨害は特に中小企業にとっては自社が苦労して築き上げてきた評判や信用を傷つけ、ビジネスに多大な不利益を及ぼすおそれのあるものです。しかし、これに対して企業の側が泣き寝入りする必要はありません。知識を身につけ、専門家を上手に活用することで妨害の停止や被害回復を図ることは十分可能ですし、顧客や取引先に真摯に対応することでかえって自社に対する信用を増してもらうチャンスにすることも可能です。